“祠堂”這個名稱最早出現于漢代,當時祠堂均建于墓所,曰墓祠;南宋朱熹《家禮》立祠堂之制,從此稱家廟為祠堂。當時修建祠堂有等級之限,漢族民間不得立祠。到明代嘉靖“許民間皆聯宗立廟”,后來倒是做過皇帝或封侯過的姓氏才可稱“家廟”,其余稱宗祠。

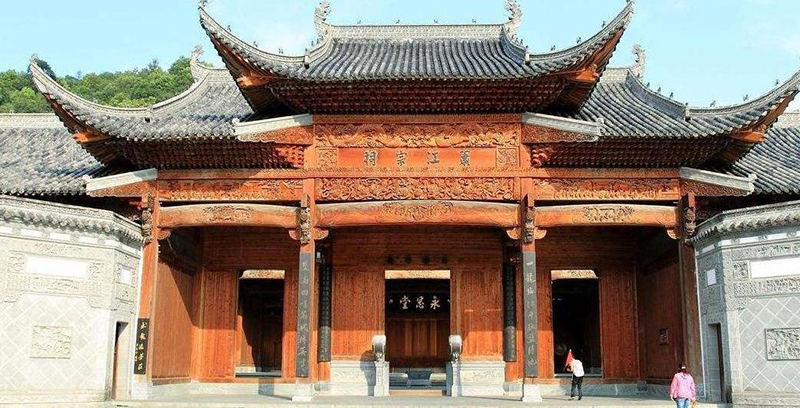

汪家祠堂

一、祠堂的作用

1.家族里各房子孫有辦婚、喪、壽、禮等事,族親們便利用這寬敞的祠堂作為活動場所;

2.祠堂也是族長們行使族權的地方,凡族人違反族規,則在這里被教育和接受處罰,甚至驅逐出祠,在某種意義上說,祠堂就是封建道德的法庭;

3.祠堂還可以作為家族的社交場所,族人們在這里舉行宴請賓客等文化娛樂和社交應酬活動;

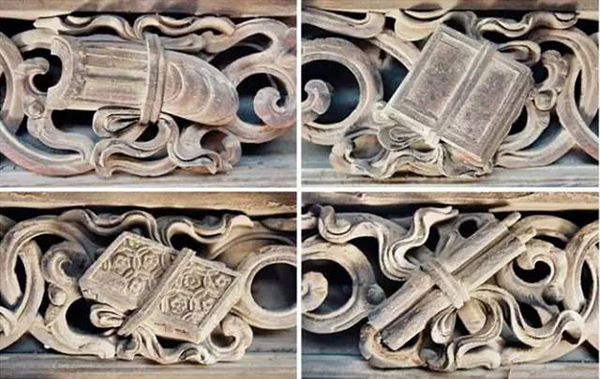

4.大家族的宗祠還附設學堂,讓族人子弟在這里讀書求學。正因為祠堂的功用如此之大,故其建筑是相當講究的。

古建筑·祠堂

二、祠堂的分類

祠堂的種類繁多,隨著歷史的發展,祠堂衍生了很多的門類和功能。從形制和規模上看,它們千差萬別、形形色色,卻又都叫祠堂。所以,祠堂劃分是很復雜的,不同角度有不同的劃分方法,但大體上可以概括為以下幾個方面:

木制祠堂

(一)屬性分為三類:廟祠、專祠、宗祠

1.廟祠

廟的出現比寺要早,它與中華文明的發展密切相關。最早把供祭祖宗神位的屋舍,叫做"宗廟"。宗廟的設置與宗法制度密不可分;古人把祀神之處也叫"廟",如"城隍廟";王宮的前殿也稱作"廟",如"廟堂"、"廊廟"就是指朝廷。對胸懷大志有棟梁之材的人則稱"廊廟器",意思就是在夸此人能夠肩負起朝廷重任。

2.專祠

專祠是指為了紀念其功德,而為特定的人或神建立的祠宇。有大功德于民者,得敕封神號專立祠廟;以身殉職或親民之官,在立功之地或原任職之地建立專祠。這些紀念某人功德性質的專祠,由于民間對它們的祭祀崇拜之情,其保存時間和流傳之廣都遠遠超過了家族性質的祠堂。

祠堂內部

3.宗祠

總祠

數縣之內范圍較大合族共祀的宗祠,為宗祠中較大的宗族組織,它雖然仍是血緣維系的宗族組織形式,但祭祀的范圍已經超出了同姓同宗的血緣關系,包括了較大地緣范圍內的同姓同族不同支派、血緣相對較遠的族系,甚至包括有一定血緣關系的異姓家族。

宗祠

此類宗祠即俗稱的祠堂,它是從支宗或若干家廟(家堂)聚合升格而成。無錫惠山古鎮祠堂群較多,它是以一個同姓、同宗各支的宗族共建合祀先祖的祠堂。

祠堂天井

(二)祠堂按照其建筑目的分為公祠和私祠:

1.公祠

紀念出身于當地的官宦,并有一定建樹的人物,稱為某公祠或節孝祠等。公祠有兩種修建方式:一種是民眾集資修建的。還有一種是皇帝頒詔修建的,如山西省代縣縣城東20公里處有個"楊家祠堂",就是為了紀念宋代愛國將領楊業父子的,是元代時他的第十七代孫奉旨修建的。

古建文化·祠堂

2.私祠

私祠是同一姓氏的族人為祭祀其祖先而自行出資建立的、本家族私人性質的祠堂。一般稱為某氏宗祠,在南方幾乎所有的姓氏都有祠堂,如張氏宗祠、王氏宗祠、李氏宗祠、趙氏宗祠等。

近三十年來,隨著改革開放和經濟發展,政府和社會文化機構、相關專家、民間團體以及廣大民眾,都開始并且越來越重視中國幾千年來積淀的傳統文化的保護、研究和發展,這使得全國許許多多祠堂得以重新修繕重建,祠堂文化也作為中國傳統文化的一部分,開始被世人所重視。

祠堂建筑是華夏祖先留給我們的歷史財富和文化藝術瑰寶,從祠堂的歷史價值和藝術價值中可以體會中華幾千年深刻的文化內涵和祖先的是非功過,所以,保護中國的古老建筑—祠堂,就是保護祖先留給我們的豐富的文化財產。